Введение

Мы хотели бы, чтобы наш читатель имел непосредственное представление о темах, которые будут обсуждаться в Masticationpedia; мы рассмотрим некоторые из наиболее актуальных вопросов, касающихся эпистемологической эволюции науки в целом, а также медицины и стоматологии в частности.

You can also watch a video of ours on Youtube, for your convenience.

Введение

На этом этапе мы рассмотрим два фундаментальных аспекта «прогресса науки» в соответствии с парадигмами Куна и эпистемологией, которые ставят под сомнение концепции «статистического вывода» и «Междисциплинарность».

Эти две темы, которые, по всей видимости, находятся в конфликте друг с другом, поскольку первая требует «дисциплинарности», чтобы выделить «аномалии в парадигме», а вторая требует «междисциплинарности», они будут интегрироваться через решающий элемент, который состоит из «метакогнитивных каркасов», то есть когнитивных мостов между специальными дисциплинами. Таким образом, в этом контексте читатель сможет лучше оценить «стохастический подход» к одной из самых спорных тем в реабилитации жевательных мышц, такой как «Неправильный прикус», из которой исходит большая часть процедуры жевательной реабилитации, такие как ортодонтия, протезирование и ортогнатическая хирургия.

Итак, помимо предвидения научного и философского аспекта Masticationpedia, мы, наконец, сосредоточимся на таких темах, как «Сложные системы», «Новое поведение» сложных систем и «Системная согласованность»: необходимые шаги для введения в научные клинические темы, которые вместе с ними сомнения, вопросы и в то же время парадигматические инновации, которые имеют тенденцию изменять статус-кво детерминистской и редукционистской «рутины» клинического мышления перед стохастической и междисциплинарной языковой логикой.

Article by Gianni Frisardi

|

Ab ovo[1]

Прежде чем перейти к самой сути лечения мастикационпедией, уместно сделать посылку, которая в основном касается двух аспектов социальной, научной и клинической реальности нынешней и непосредственно предшествующей эпохи.

В прошлом веке мы стали свидетелями экспоненциального роста технологических и методологических «инноваций», особенно в стоматологии.[2]; эти нововведения каким-то образом повлияли на стратегии принятия решений, мнения, школы мысли и аксиомы с целью улучшения качества жизни, как указано в «Exposure Science in the 21st Century» »[3]. Однако этот экспоненциальный рост неявно несет с собой концептуальные серые области (в практическом плане «побочные эффекты»), которые иногда недооцениваются, но которые могут поставить под сомнение некоторые научные достоверности или сделать их менее абсолютными и более вероятными.[4]

Два чувствительных аспекта текущей социальной, научной и клинической реальности (которые кажутся противоречащими друг другу, но, как мы увидим в конце этого чтения, будут дополнять друг друга) - это «прогресс науки» по Куну и «прогресс науки». Эпистемология ».

Прогресс науки по Томасу Куну

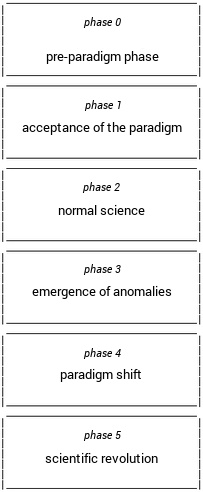

Thomas Kuhn в своей самой известной работе утверждает, что «наука циклически проходит через некоторые фазы, указывающие на ее функционирование».[5][6] Согласно Куну, «наука парадигматична», и разграничение между наукой и псевдонаукой можно проследить до существования «парадигмы». Эволюция научного прогресса уподобляется «непрерывной кривой, которая претерпевает разрыв в изменении парадигмы». Например, во второй фазе парадигмы Куна, называемой «нормальной наукой», ученые рассматриваются как решатели проблем, которые работают над улучшением согласия между парадигмой и природой.

Этот этап, по сути, основан на наборе базовых принципов, продиктованных парадигмой, которые не подвергаются сомнению, но которым, в действительности, поручено указать координаты предстоящих работ. На этом этапе разрабатываются измерительные инструменты, с помощью которых проводятся эксперименты, выпускается большинство научных статей, и его результаты представляют собой значительный рост научных знаний. В нормальной научной фазе будут достигнуты как успехи, так и неудачи; Кун называет неудачи «аномалиями» или «событиями, противоречащими парадигме».

Как хороший решатель проблем, ученый пытается устранить эти аномалии.

Кун, однако, делит эволюцию парадигмы на «пять фаз»; это фундаментальный процесс для Masticationpedia, но чтобы не отставать от проекта, мы ограничимся описанием двух наиболее важных этапов:

| |

|

Почти очевидно, что научная философия Куна предпочитает дисциплинарность, поскольку аномалия в геномной парадигме будет лучше замечена генетиком, чем нейрофизиологом. Казалось бы, эта концепция контрастирует с эпистемологической эволюцией науки, поэтому лучше остановиться на ней подробнее.

Эпистемология

| The black swan symbolizes one of the historical problems of epistemology: if all the swans we have seen so far are white, can we decide that all the swans are white? В самом деле? |

|

| Кун использовал оптическую иллюзию, чтобы продемонстрировать, как смена парадигмы может заставить человека увидеть ту же информацию совершенно по-другому: какое животное здесь, в стороне? Конечно? |

'Эпистемология' (от греческого ἐπιστήμη, «эпистема», «определенное знание» или «наука» и λόγος, «логос», «речь») - это отрасль философии, которая имеет дело с условия, в которых могут быть получены научные знания, и методы их получения.[7] Этот термин конкретно указывает на ту часть гносеологии, которая изучает основы, обоснованность и пределы научного знания. В англоязычных странах понятие эпистемологии вместо этого в основном используется как синоним гносеологии или теории знания - дисциплины, которая занимается изучением знаний.

Между прочим, основная проблема эпистемологии сегодня, как и во времена Юма, остается проблемой проверяемости.[8][9]

Парадокс Гемпеля говорит нам, что каждый увиденный белый лебедь подтверждает, что вороны черные.[10]; то есть "каждый пример, не противоречащий теории, частично подтверждает ее":

Напротив, согласно возражению о фальсифицируемости, никакая теория никогда не бывает истинной, потому что, хотя есть только конечное число экспериментов в пользу, теоретически существует бесконечное количество, которые могли бы опровергнуть ее.[11]

|

Но не все так очевидно ... |

... потому что сама концепция эпистемологии находит постоянное воплощение, как в медицине:

|

|

Аномалия против междисциплинарности

Учитывая вышеизложенное, при поверхностном взгляде на эпистемологическую эволюцию науки, два аспекта дисциплинарности («Физическая парадигма науки» », подчеркивающая аномалию) и междисциплинарность (« Инженерная парадигма науки »» » , метакогнитивный каркас), может показаться, что конфликтуют друг с другом; в действительности, однако, как мы только что увидим прямо в этой главе, это две стороны одной медали, потому что обе имеют тенденцию генерировать «парадигматические инновации» без каких-либо конфликтов.

Теперь мы можем сделать вывод, что «Инновации» уже сами по себе «Прогресс науки», как сказано в статье Егана Гювена «Научные основы стоматологии», в которой рассматривается влияние биологической и цифровой революций на стоматологическое образование и ежедневная клиническая практика, такие как персонализированная регенеративная стоматология, нанотехнологии, моделирование виртуальной реальности, геномная информация и исследования стволовых клеток.[21] Упомянутые Гювеном нововведения, очевидно, следует рассматривать как технологические и методологические по своей природе; однако прогресс науки не продвигается вперед с такого рода инновациями, которые называются «инкрементными инновациями» и «радикальными инновациями», но в основном это происходит через «парадигматические инновации» » .

В самом строгом смысле слова «парадигматические инновации» по сути являются «изменением мышления и осознания», которое пронизывает все человечество, начиная с разных социальных слоев, от научной революции Коперника до нынешней тенденции стохастики. подход к биологическому феномену[22].

В этом эпистемологическом контексте (в дополнение к другим инициативам, таким как «Диагностические критерии исследования» в области височно-нижнечелюстных расстройств - RDC / TMD), доказательной медицины (и других), проект Masticationpedia вставляет себя в порядок подчеркнуть динамизм диалектики прогресса науки жевательной реабилитации. Более того, мастикационпедия имеет тенденцию подчеркивать аномалии, которые неизбежно стимулируют изменение мышления и, следовательно, «парадигматические инновации».

Прежде чем продолжить, уместно рассмотреть очень конкретный и важный случай.

Неправильный прикус

Неправильный прикус: буквально означает плохое (по латыни malum) закрытие зубных рядов.[23]. Мы считаем, что «закрытие» легко понять, но эпитет «плохо» также следует понимать с осторожностью, потому что это не так просто, как кажется.

Чтобы кратко понять концепцию, в этом первом вводном чтении мы попытаемся представить простой, но весьма дискуссионный вопрос, который включает ряд других вопросов в области жевательной реабилитации и особенно в ортодонтических дисциплинах: «Что такое« неправильный прикус »?» 'Имейте в виду, что в 2019 году запрос Pubmed об этом термине дал результат "всего" 33 309 статей.[24], в котором все сказано о гипотетическом терминологическом соглашении по этому вопросу; и, следовательно, из этих статей время от времени можно было делать очень значимые выводы, такие как те, которые мы полностью воспроизводим из статьи Смаглюка и соавторов, несколько «сенсационной» статьи, посвященной междисциплинарному подходу к диагностике неправильный прикус[25]:

Еще один примечательный факт: если в том же 2019 году Pubmed был задан вопрос о междисциплинарности в диагностике аномалий прикуса, результат резко упал до четырех статей.[26].

Эти предпосылки к вопросу о «неправильном прикусе» указывают, с одной стороны, на предупреждение об аномалиях, которые имеют тенденцию активировать фазу 4 Куна, и, с другой стороны, на бифуркацию в эпистемическом выборе по теме: та, которая порождает дополнительные инновации (другие 33 309 статей возможно) и другой, предпочитающий новый гносеологический путь «парадигматической инновации».

Давайте попробуем подойти к той части концепции, которая рассматривает «парадигматические инновации» как существенную, задав себе, например,:

|

Что означает «Неправильный прикус»? |

Мы ответим на этот вопрос, сообщив о клиническом случае явного «неправильного прикуса»..

Пациент с окклюзией, которую ортодонты называют «неправильным прикусом», потому что у него задний односторонний перекрестный прикус и передний открытый прикус.[27]; это неправильный прикус, который можно лечить с помощью фиксированной ортодонтической терапии и, возможно, в сочетании с ортогнатическим вмешательством[28]. Перекрестный прикус - еще один элемент нарушения нормального прикуса, из-за которого его обязательно лечат вместе с открытым прикусом.[29][30][31].

Само собой разумеется, что наблюдатель с «детерминированным мышлением», столкнувшийся с явлением такого очевидного несоответствия прикуса, считает перекрестный и открытый прикус причиной неправильного прикуса (причина / следствие) или наоборот; Также очевидно, что наблюдатель рекомендует ортодонтическое лечение для восстановления «нормального прикуса». Такой способ рассуждения означает, что модель (жевательная система) «нормализована к окклюзии»; а если читать в обратном направлении, это означает, что окклюзионное несоответствие является причиной неправильного прикуса и, следовательно, заболевания жевательной системы. (Фигура 1a).

But let's hear what the two players say, the dentist and the patient, in the informative dialogue.

| The dentist tells the patient that he is suffering from severe malocclusion and that it should be treated to improve its aesthetics and chewing function. The patient, however, replies firmly: «No way, I haven't the slightest idea to do it at all, doctor, because I might even have an unrepresentative smile, but I eat very well.» The dentist’s reply is ready, so the practitioner insists by saying: «but you have a serious malocclusion with an openbite and a unilateral posterior crossbite, you should already have problems with bruxism and swallowing, as well as posture.» The patient closes the confrontation in a decisive way: «absolutely false: I chew very well, I swallow very well and at night I snore alot so I don’t grind; besides, I’m a sportsman and I don’t have any postural disturbance». |

Now the conclusion remains very critical because we might be finding ourselves in front of a verbal language of the patient which is misleading because it is not specific and does not respond to a detailed physiopathogenetic knowledge of the occlusal state; or, paradoxically, we are otherwise facing a machine language converted into verbal language which guarantees the integrity of the system. At this point the situation is truly embarrassing because neither the patient nor the observer (dentist) will be able to say with certainty that the System is in a “Malocclusion” state.

It is precisely at this moment that one remembers the criticism of the American Statistician Association titled “Statistical inference in the 21st century: A World Beyond p <0.05”, which urges the researcher to accept uncertainty, be sensible reflective, open and modest in his statements[16]: which basically translates into a search for interdisciplinarity.

Interdisciplinarity, in fact, could answer such a complex question; but it is nonetheless necessary to interpret the biological phenomenon of "“Malocclusion”" with a stochastic forma mentis of which we will discuss in detail later.

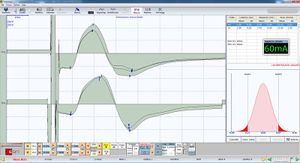

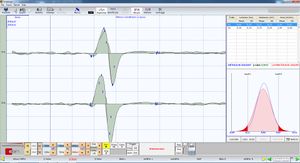

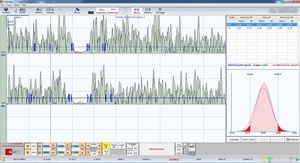

A stochastic observer may observe that there is a low probability that the patient, at the moment , is in a state of occlusal disease, as the patient's natural language indicates ideal psychophysical health; he/she then concludes that the occlusal discrepancy could not be a cause of neuromuscular and psychophysical functional disorder. In this case, therefore, the Masticatory System can not only be normalized to the occlusion only, but a more complex model is needed too, so it has to be normalized to the Trigeminal Nervous System. The patient was then served a series of trigeminal electrophysiological tests to assess the integrity of his/her Trigeminal Nervous System in these “"Malocclusion”" clinical conditions.

We can see the following output responses, which we report directly in figures 1b, 1c and 1d (with explanation in the caption, to simplify the discussion). These tests and their description by now should only be considered as “Conceptual Rationale” for the “Malocclusion” question; later they will be widely described and their analysis detailed in the specific chapters. It can already be noted in this first descriptive approach to the masticatory phenomenon that there is an evident discrepancy between the occlusal state (which at first would support the orthodoxy of classical orthodontics in considering it as “Malocclusive State”) and the neurophysiological data indicating incredible synchronization and perfect symmetry of the trigeminal reflexes.

These results can be attributed to anything less than a "malocclusion": we are obviously in front of an error of the logic Language in medicine, in this case it is in fact more appropriate to talk about...

|

Occlusal dysmorphism and not Malocclusion (which, as we shall see a little further on, is quite another thing) |

Conclusion

Even before drawing conclusions, conceptual clarity must be made on some fundamental points which of course will be treated in detail in the specific chapters of Masticationpedia.

The Masticatory System should be considered as a “Complex System”[32], not as a Biomechanical System focused exclusively on dental occlusion, because in this sense the “Occlusion” is nothing more than a subset of the Complex System interacting with the other subsets, such as periodontal receptors, neuromuscular spindles, recruitment of motor units, central nervous system, temporomandibular joint, etc., to give shape to an “Emerging Behaviour”, the masticatory one.

The peculiarity of this concept is that it is not possible to interpret or predict the “Emerging Behaviour” of a System by extracting objective data from a single subset. Instead, the integrity of the System must be quantified in its entirety, and only then can a segmentation of the whole be attempted to make an analytical description of the node itself. There are very important intellectual and scientific movements that are engaging with this issue; in this regard, the extraordinary work of Prof. Kazem Sadegh-Zadeh: Handbook of Analytic Philosophy of Medicine comes to mind.[33]

In the presented case, the question is resolved in the following language logic:

- The subsets of the Masticatory System (teeth, occlusion, Temporomandibular joints, muscles, etc.) are in a state of "Coherence” with the Central Trigeminal Nervous System (see figures 1b, 1c and 1d), so the term “Malocclusion” cannot be used, the phrase “Occlusal Dismorphism” should be considered instead.

- «This does not mean abolishing prosthetic, orthodontic and orthognathic masticatory rehabilitation treatments: on the contrary, this forma mentis tends to restore medical knowledge to dental rehabilitation disciplines, as well as offering an alternative to the scientific reductionism that converges in a deterministic interpretation of the biological phenomenon.»

Going beyond the specialist perimeters of the disciplines, as previously reported on interdisciplinarity, helps expanding the diagnostic and therapeutic models as it can be seen in the clinical Case in which a patient was treated with the OrthoNeuroGnathodontic method is reported.

In this way, an overall view of the entire Masticatory System is presented in order to gather the aesthetic and functional-neurophysiological components together to determine “Occlusal Stability” and to avoid “Relapses”, especially in orthodontic and orthognathic treatments.[34][35]

These are just some of the topics that will be covered extensively both in this chapter and in what we call “Extraordinary Science”. Meanwhile, in a fitting diversion our colourful friend Linus Sapiens, the little yellow man on the left, asks us:

- ↑ Латынь для "с самого начала"

- ↑ Heft MW, Fox CH, Duncan RP, «Assessing the Translation of Research and Innovation into Dental Practice», in JDR Clin Trans Res, 2019.

DOI:10.1177/2380084419879391 - ↑ «Exposure Science in the 21st Century. A Vision and a Strategy», Committee on Human and Environmental Exposure Science in the 21st Century; Board on Environmental Studies and Toxicology; Division on Earth and Life Studies; National Research Council..

ISBN: 0-309-26468-5 - ↑ Liu L, Li Y, «The unexpected side effects and safety of therapeutic monoclonal antibodies», in Drugs Today, 2014, Barcellona.

DOI:10.1358/dot.2014.50.1.2076506 - ↑ Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati, 18 июль 1922 – Cambridge, 17 июнь 1996) был американским философом науки.

Видеть Treccani, Kuhn, Thomas Samuel. Wikipedia, Thomas Kuhn. - ↑ Kuhn Thomas S, «The Structure of Scientific Revolutions», Univ. of Chicago Press, 2012, Chicago.

ISBN: 9780226458113 - ↑ Считается, что этот термин был придуман шотландским философом Джеймсом Фредериком Феррье в его «Институтах метафизики». (p.46), of 1854; видеть Internet Encyclopedia of Philosophy, James Frederick Ferrier (1808—1864). Wikipedia

- ↑ David Hume (Эдинбург, 7 май 1711 – Эдинбург, 25 август 1776) был шотландским философом. Его считают третьим и, возможно, самым радикальным из британских эмпириков после англичанина Джона Локка и англо-ирландца Джорджа Беркли.

- ↑ Srivastava S, «Verifiability is a core principle of science», in Behav Brain Sci, Cambridge University Press, 2018, Cambridge.

DOI:10.1017/S0140525X18000869 - ↑ Здесь мы, очевидно, имеем в виду известный парадокс «ворон» или «черных ворон», сформулированный философом и математиком. Carl Gustav Hempel, лучше объяснено в статье Википедии Raven paradox:

Видеть Good IJ, «The Paradox of Confirmation», in Br J Philos Sci, 1960 – in Vol. 11. - ↑ Evans M, «Measuring statistical evidence using relative belief», in Comput Struct Biotechnol J, 2016.

DOI:10.1016/j.csbj.2015.12.001 - ↑ Amrhein V, Greenland S, McShane B, «Scientists rise up against statistical significance», in Nature, 2019.

DOI:10.1038/d41586-019-00857-9 - ↑ Rodgers JL, «The epistemology of mathematical and statistical modeling: a quiet methodological revolution», in Am Psychol, 2010.

DOI:10.1037/a0018326 - ↑ Meehl P, «The problem is epistemology, not statistics: replace significance tests by confidence intervals and quantify accuracy of risky numerical predictions», 1997. , in eds Harlow L. L., Mulaik S. A., Steiger J. H., What If There Were No Significance Tests? - editors. (Mahwah: Erlbaum, 393–425. [Google Scholar]

- ↑ Sprenger J, Hartmann S, «Bayesian Philosophy of Science. Variations on a Theme by the Reverend Thomas Bayes», Oxford University Press, 2019, Oxford.

- ↑ 16.0 16.1 16.2 Wasserstein RL, Schirm AL, Lazar NA, «Moving to a World Beyond p < 0.05», in Am Stat, 2019.

DOI:10.1080/00031305.2019.1583913 - ↑ Dettweiler Ulrich, «The Rationality of Science and the Inevitability of Defining Prior Beliefs in Empirical Research», in Front Psychol, 2019.

DOI:10.3389/fpsyg.2019.01866 - ↑ European Union, Horizon 2020

- ↑

Boon M, Van Baalen S, «Epistemology for interdisciplinary research - shifting philosophical paradigms of science», in Eur J Philos Sci, 2019.

DOI:10.1007/s13194-018-0242-4 - ↑ Boon M, «An engineering paradigm in the biomedical sciences: Knowledge as epistemic tool», in Prog Biophys Mol Biol, 2017.

DOI:10.1016/j.pbiomolbio.2017.04.001 - ↑ Guven Y, «Scientific basis of dentistry», in J Istanb Univ Fac Den, 2017.

PMID:29114433 - PMCID:PMC5624148

DOI:10.17096/jiufd.04646 - ↑ Zhao XF, Gojo I, York T, Ning Y, Baer MR, «Diagnosis of biphenotypic acute leukemia: a paradigmatic approach», in Int J Clin Exp Pathol, 2010.

PMID:19918331 - PMCID:PMC2776262 - ↑ Создание этого термина обычно приписывается Эдварду Энглу, который считается отцом современной ортодонтии, который придумал его как спецификацию «окклюзии», чтобы обозначить неправильное противопоставление смыкания нижних и верхних зубов, особенно первого моляра. (Wikipedia); видеть Gruenbaum T, «Famous Figures in Dentistry», in Mouth – JASDA, 2010.

- ↑ Pubmed, Malocclusion

- ↑ Smaglyuk LV, Voronkova HV, Karasiunok AY, Liakhovska AV, Solovei KO, «Interdisciplinary approach to diagnostics of malocclusions (review)», in Wiad Lek, 2019.

- ↑ Pubmed, interdisciplinary diagnostics of malocclusions

- ↑ Littlewood SJ, Kandasamy S, Huang G, «Retention and relapse in clinical practice», in Aust Dent J, 2017.

DOI:10.1111/adj.12475 - ↑ Reichert I, Figel P, Winchester L, «Orthodontic treatment of anterior open bite: a review article--is surgery always necessary?», in Oral Maxillofac Surg, 2014.

DOI:10.1007/s10006-013-0430-5 - ↑ Miamoto CB, Silva Marques L, Abreu LG, Paiva SM, «Impact of two early treatment protocols for anterior dental crossbite on children’s quality of life», in Dental Press J Orthod, 2018.

- ↑ Alachioti XS, Dimopoulou E, Vlasakidou A, Athanasiou AE, «Amelogenesis imperfecta and anterior open bite: Etiological, classification, clinical and management interrelationships», in J Orthod Sci, 2014.

DOI:10.4103/2278-0203.127547 - ↑ Mizrahi E, «A review of anterior open bite», in Br J Orthod, 1978.

- ↑ Complex system in Wikipedia

- ↑ Sadegh-Zadeh Kazem, «Handbook of Analytic Philosophy of Medicine», Springer, 2012, Dordrecht.

ISBN: 978-94-007-2259-0

DOI:10.1007/978-94-007-2260-6 - ↑ Al-Moraissi EA, Wolford LM, «Is Counterclockwise Rotation of the Maxillomandibular Complex Stable, Compared With Clockwise Rotation, in the Correction of Dentofacial Deformities? A Systematic Review and Meta-Analysis», in J Oral Maxillofac Surg, 2016.

DOI:10.1016/j.joms.2016.06.001 - ↑ Hoffmannová J, Foltán R, Vlk M, Klíma K, Pavlíková G, Bulik O, «Factors affecting the stability of bilateral sagittal split osteotomy of a mandible», in Prague Med Rep, 2008.

PMID:19537679

particularly focusing on the field of the neurophysiology of the masticatory system